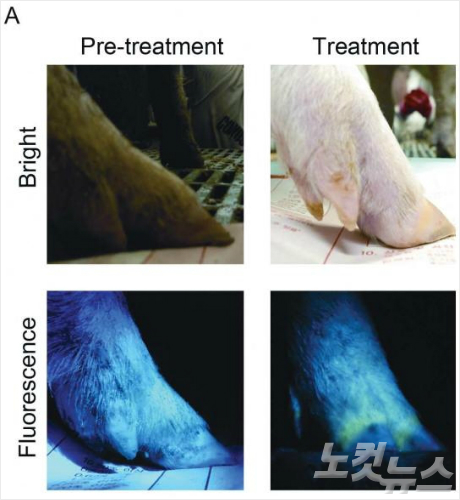

형질전환 복제돼지에게 독시사이클린 사료를 먹인 뒤의 유전자 발현양상.(충북대 제공)

형질전환 복제돼지에게 독시사이클린 사료를 먹인 뒤의 유전자 발현양상.(충북대 제공)

특정 유전자의 발현을 조절할 수 있는 형질전환 돼지가 국내 최초로 탄생했다.

충북대 동물바이오신약장기개발사업단(단장 김남형 축산학과 교수)은 19일 이 같은 내용의 연구 결과를 발표했다.

사업단에 따르면 이번 연구에서 사용된 특정 유전자 발현 조절은 인위적으로 도입된 외래 유전자가 평상시에는 나타나지 않다가 테트라사이클린 계열의 항생제에 노출되면 나타나는 현상을 보인다고 설명했다.

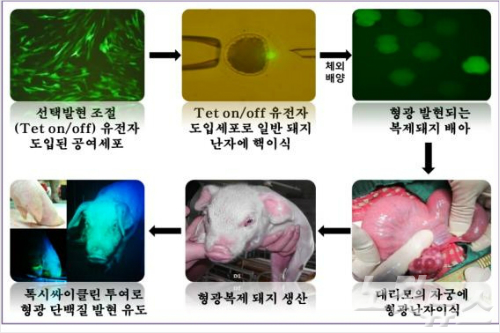

연구진은 돼지 태아 유래 섬유아세포에 녹색형광(green fluorecence protein, GFP) 유전자가 삽입된 유전자 발현 유도 벡터를 도입시켜 체세포 복제 방법으로 4.101개의 형질전환 복제 수정란을 생산했다.

이렇게 생산된 수정란을 33마리의 대리모 돼지에게 이식시켜 모두 38마리의 형질전환 복제 돼지를 탄생시켰다.

형질전환 돼지는 테트라사이클린이 첨가된 사료를 먹으면 신체 곳곳에서 녹생형광단백질이 나타난다.

현재까지 대동물인 돼지에서 테트라사이클린 유도 유전자 발현 벡터 시스템을 이용해 형질전환 복제동물이 탄생한 것은 세계에서 두 번째다.

유전자 발현 유도 벡터 시스템(inducible gene expression vector system, IGEVS)을 이용한 테트라사이클린에 대한 on/off 형질전환 돼지 생산.(충북대 제공)

유전자 발현 유도 벡터 시스템(inducible gene expression vector system, IGEVS)을 이용한 테트라사이클린에 대한 on/off 형질전환 돼지 생산.(충북대 제공)

이번에 생산된 복제돼지는 필요할 때만 특정 약물을 생산할 수 있다는 점에서 향후 바이오-신약 생산 연구에 전환점을 마련했다는 평가를 받고 있다.

일반적으로 인슐린(당뇨병치료제), 에리스로포에틴(혈액활성인자) 등의 고가의 치료용 단백질은 미생물이나 동물세포를 대량 배양해 극소량을 생산하고 있어 생산단가와 약효가 떨어지는 단점이 있다.

반면 형질전환 돼지 등 대동물의 신체를 이용할 경우 젖과 같이 동물의 분비물에 신약을 분비하도록 하면 이러한 단점은 극복할 수 있지만 신약이 갖는 약리적 부작용에 의해 유산이나 사산율이 높아지는 문제가 있어 연구에 커다란 진전이 없었다.

김남형 단장은 "쉽게 말해 형질전환 동물을 통해 필요할 때만 신약을 얻을 수 있어 생산성을 극대화하는 기술을 확보한 것"이라며 "신약자체가 갖는 약리적 부작용에 의한 형질전환 동물의 유산이나 사산율이 높아지는 문제점을 해결할 수 있다"고 설명했다.

김 단장은 "이번 연구 결과를 통해 바이오-신약의 안정적 생산이 가능할 뿐만 아니라 종이 다른 이식용 형질전환 돼지로부터 이식용 장기를 생산하는 분야에도 기여할 것"이라고 밝혔다.

이번 연구에는 충북대 수의학과 현상환 교수와 축산학과 김남형 교수, 대구가톨릭대학 김태환 교수가 참여했다.

연구 성과는 세계적인 학술지인 PLOS ONE 2014년 1월호(Production of Pigs Expressing a Transgene under the Control of Tetracycline-Inducible System, 그림 1)에 게재 됐다.