ㅎㅎㅎ

ㅎㅎㅎ

개보다 못한 인생을 사는 주인공을 통해 스스로 원치 않는 삶을 사는 이들을 이야기하고 싶었어요. 사회 구조적 모순 속에서 어쩔 수 없는 선택을 해야만 하는 우리들 말이죠.

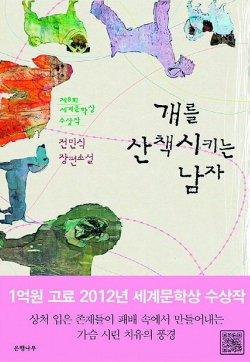

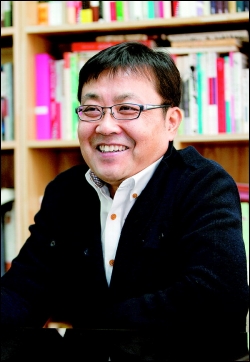

장편소설 '개를 산책시키는 남자'로 올해 세계문학상을 수상한 전민식(47) 씨는 늦깎이 등단 작가다.

각종 문학상 최종심에서만 9번 고배를 마신 끝에 결국 자신이 쓰고자 하는 글을 쓸 수 있는 자리를 마련한 것이다.

전 씨는 일용직 노동자와 대필 작가로 생계를 유지하며 틈틈이 소설을 써왔다.

그래서일까. 그의 작품 속 주인공은 한때 잘나갔다는 것만 빼고 작가를 많이 닮았다.

유명 컨설팅 회사의 일등 사원이던 임도랑은 한 순간 나락으로 떨어진 인물이다.

산업스파이인 여자친구에게 자료를 유출시키는 바람에 회사에서 잘린 탓이다.

평일에는 일당 2만 5000원짜리 불판닦이 알바를 하고, 주말에는 역할 대행 일을 하면서 생전 처음보는 사람의 상견례 자리에 나가 친오빠가 되기도 한다.

작가는 모르는 사람의 결혼식에 하객으로 참석하는 등 역할 대행자로 사는 이들을 실제로 만난 적이 있다고 했다.

책 50여 편을 대필하면서 작가 자신도 역할 대행에 대해 깊게 생각했으리라.

"대필작가로 산다는 건 좋지도 나쁘지도 않은 삶이었어요. 생계를 잇기 위해 일용직을 하는 것과 다름 없는 노동이었죠. 좋게 말하면 '내 글을 쓰고 싶다'는 목마름이 더욱 간절해진 계기였죠."

역할 대행은 누군가의 거짓 삶을 완성시켜 주는 일이다.

ㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋ

때문에 의뢰자나 역할 대행자 모두 자신의 진짜 모습을 숨기길 수밖에 없다.

작가는 진실만으로 살기 힘든 현대인들의 모습을 보여상기 위한 소설 속 장치로 역할 대행 알바를 택했다고 말했다.

개보다 못한 나날을 보내던 도랑에게도 드디어 기회가 온다.

강남의 고급 아파트 한 채 값과 맞먹는 개 '라마'를 산책시키는 일을 맡게 된 덕이다.

아르바이트비가 대기업 연봉급이다.

돌싱인 개의 여주인은 도랑에게 이성적 관심을 보이기까지 한다.

도랑은 꿈꾼다.

'그녀와 이어질 수만 있다면….' 도랑은 헛된 욕망을 품는다.

우직함과 성실함만으로 도저히 벗어날 길 없는 현실이란 굴레 속에서 몸부림치면서. 왜 개를 돌보는 남자일까. "개를 돌보는 일은 우리에겐 생소하지만, 미국에서는 일반화된 아르바이트입니다.

보통 개하면 사람보다 못한 존재로 인식되잖아요. 그런데 주인공 도랑을 잘 따르던 개는 도랑이 주인에게 흑심을 품고 욕망에 사로잡힐 즈음 달아나 버리죠. 개에게 버림 받은 인간. 개보다 못한 사람. 현대 사회의 시스템이 우리를 그런 인간으로 만든다고 봤어요." 작가는 이 작품을 1%가 아닌 99%에 대한 이야기라고 했다.

출구 없는, 어디까지 추락할지 모를 나날을 사는 대다수의 사람들 말이다.

"모든 것을 시장 논리에 맞긴 지금 세상은 현실을 직시하려는 노력이 먹고 사는 문제에 밀려 버렸죠. 사실 먹고 살기 위한 창구를 마련하기조차 힘든 세상이죠. 현실을 직시해도 상황은 크게 달라지지 않아요. 뚜렷한 답이 없는 셈입니다."

내일조차 꿈꾸기 힘든 작품 속 세상에도 희망은 있다.

자신만의 보루를 가지고 서러운 삶을 꿋꿋하게 감당해 가는 사람들이 있기 때문이다.

할머니와 동생을 부양하며 식당, 술집, 캐셔 일을 전전하는 미향은 끝내 사랑만은 팔지 않는다.

아내와 두 자녀를 잃은 삼손은 자살'방지'클럽을 운영하며 서로의 아픔을 보듬는다.

현실을 외면하고 도망친 도랑의 작은형은 홀로 사하라 사막 도보 횡단에 도전한다.

현실 속 작가의 삶도 그렇다.

자신의 이름을 단 작품을 내놓기까기 하루하루가 후회와 의심의 연속이었다.

주변의 염려도 컸다.

"나이도 많은데…." "다른 일을 찾아야 하지 않겠냐." 전 씨를 버티게 한 것은 죽을 때까지 버릴 수 없는 작가로서의 마지막 자존심과 소설가인 아내의 이해였다.

"당선 소식을 들었을 때 가장 먼저 든 생각이 슬픔과 통쾌함이었죠. '내 작품을 조금만 일찍 알아줬으면…' 하는 슬픔과 '나는 아직 살아 있다'는 통쾌함 말입니다. 상을 받았다는 것보다 그동안 내놓고 싶었던 이야기를 펼칠 자리를 가졌다는 게 가장 기뻐요."

전 씨는 또 다른 이야기를 준비하고 있다.

이번에는 수십 년 전부터 조직적으로 만들어진 정부, 기업 등의 감시 시스템에서 벗어날 수 없는 개인의 여정이다.

"시골길에서 시동이 안 걸려 보험회사에 전화를 건 적이 있어요. '서비스를 받기 위한 위치 확인에 동의하겠냐'는 안내가 나오길래 별 생각 없이 동의했는데, 상담원이 제 위치를 정확하게 말하는 겁니다. 섬뜩했죠. 시스템의 감시 안에서 희생 당하는 두 인물의 이야기를 써놨습니다. 또 사회구조적 모순에 대한 소설이냐고요? 이 시대를 사는 작가로서의 최소한의 도리니 어쩔 수 없죠."