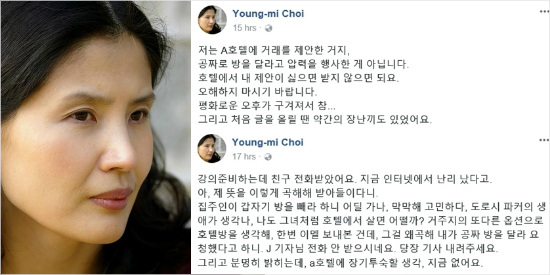

(사진=시인 최영미 SNS 화면 갈무리)

(사진=시인 최영미 SNS 화면 갈무리)

시집 '서른, 잔치는 끝났다'로 유명한 베스트셀러 시인 최영미(56)가 최근 '갑질' 논란에 휘말렸다. 한 고급 호텔에 1년간 객실 무료 제공을 요청했다는 취지의 글을 올린 데 따른 것이다. 하지만 글에 나타난 시인의 처지를 보면 그는 '갑'이 아니라 '을'의 위치에 서 있다는 해석이 나온다.

시인 강원석은 18일 CBS노컷뉴스에 "이번 최영미 시인 논란을 보면서 '우리가 본질에는 관심이 없는 것 아닌가'라는 생각을 했다"며 "등단 2년차인 제 입장에서 볼 때 최영미 시인은 대단한 분이다. 그런 시인조차 궁핍한 삶을 살고 있다는, 시인의 삶이 근본적으로 행복한가라는 물음이 떠올랐다"고 말했다.

앞서 강원석은 지난 11일 자신의 SNS를 통해 "최영미 시인의 시집을 몇 권 주문했습니다"라며 "어제(10일)부터 논란이 되고 있는 호텔 투숙 요구와 관련된 그녀의 기사를 보고 책을 주문한 것"이라고 전했다.

"저는 이 사태의 진실이나 본질이 무엇인지에 대해서는 사실 관심이 없습니다. 저는 이 글을 통해 최영미 시인을 두둔하거나 옹호할 생각도 없습니다. 다만 시인이 처한 경제적 상황이 너무 가슴이 아리고 슬퍼서 아침부터 고개를 떨구고 눈물을 흘렸습니다."

그는 "이런 분이 월셋집에서 나와야 될 상황, 그 상황에서 그녀가 행한 행동, 그리고 생활고에 시달리다 못해 정부로부터 지원을 받아야 되는 현실"이라며 "시로 승화되어야 할 제 감성의 우물에 누군가 경제적 현실이라는 돌덩이를 던져 구정물로 만들어 버린 절망감이 밀려옵니다"라고 덧붙였다.

"시인이 시집을 한 권 내는 것도 어렵지만 그 시집으로 밥을 먹고 산다는 것은 어쩌면 불가능한 현실일 겁니다. 어렵게 책을 내서 1만 원 가격으로 한 권을 팔면 약 1천 원 정도가 인세로 나옵니다. 1년에 한 권의 시집을 낸다고 가정했을 때, 10만부가 팔려야 연봉 1억의 꿈을 꿀 수가 있습니다. 대한민국에서 10만부 팔리는 시집은 단언컨대 로또에 당첨되는 것 보다 어렵습니다. 찬란하게 서점에 나왔다가 100권도 팔리지 못하고 반품되는 책들이 허다합니다."

강원석은 해당 SNS 글에 대해 "최영미 시인에 대한 측은함은 물론, 전업시인들이 처해 있는 현실이 굉장히 어렵다는 것을 알리고 싶은 마음에서 올렸다"고 말했다.

◇ "아프니까 작가다? 굉장히 잔인한 말…베스트셀러, 생계에 큰 영향 없어"

시인 강원석(사진=강원석 SNS 화면 갈무리)

시인 강원석(사진=강원석 SNS 화면 갈무리)

시인 최영미는 지난해 5월 SNS에 "마포세무서로부터 근로장려금을 신청하라는 통보를 받았다. 연간 소득 1300만 원 미만의 무주택자라 생활보호 대상자란다"라는 글을 남겨 자신의 생활고를 전했다.

당시 최영미는 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 가진 인터뷰에서 "한국에서 작가로 살려면 두 가지 길이 있다고 생각한다"며 말을 이었다.

"1년 혹은 2년에 한번 책을 내고 그 책이 2만부는 나가야 생활이 돼요. 2만부 책이 나가면 작가한테 돌아오는 것이 한 2000만 원이에요. (권당 인세는) 책값 정가의 10%를 받아요. 그것도 많은 거예요. 산문집은 7~8%? 10%도 못 받아요. 베스트셀러 작가, 말하자면 책을 팔아서 생활하는 작가는 제 생각에는 한국에 몇 십 명 안 되는 걸로 알고 있어요. 그 다음 두 번째 생존의 길은 평론가들로부터 문학성을 인정받아서 문학상을 타는 거예요. 그러면 상금이 나오죠. 상금이 5000만 원이거나 정확히는 모르지만 한국에도 1억 원을 주는 상도 있다고 들었어요."

그는 "그런데 저는 불행히도 그런 상은 하나도 못 받았다. 제가 받은 유일한 상은 딱 하나인데 알려진 상이 아니지만 '돼지들에게'라는 시집으로 한 10년 전에 상을 탔었다. 그 상의 상금이 1000만 원이었다"며 "그때가 2006년이었는데, 그 즈음부터 생활이 어려워지기 시작해서 사실 저는 그 상 받기 전에 '작가는 한국에서 더 이상 경쟁력이 없는 것 같다. 뭔가 다른 길을 가야 되지 않을까?'라고 생각했다"고 전했다.

이와 관련해 강원석은 "저 역시 공직에 있다가 나온 입장(그는 지난 20여 년간 국회·청와대·행정안전부 등에서 일했다)에서 전업 작가가 되는 것이 꿈"이라며 "작품 활동을 제대로 하려면 매일 읽고 쓰는 과정을 거쳐야 하는데, 다른 생업을 하면서 시를 쓰려면 잘 안 되더라. 최영미 시인의 SNS 글을 보면서 제가 앞으로 그 길을 가려는 마음을 먹고 있는데, 과연 이 길이 맞나라는 생각도 들었다"라고 했다.

"'아프니까 청춘이다'처럼 고난과 역경이 작가의 감수성을 키운다는 흔한 표현 역시 굉장히 잔인한 말입니다. 예술가, 문인들에게 재능기부하라는 것도 당장의 생계를 걱정해야 하는 그들 입장에서는 무리한 요구죠. 책을 읽지 않고 권하지 않는 사회가 되다 보니 작가들은 본업을 다른 것으로 하고 부업으로 글을 써야 하는 현실에 직면해 있어요. 안타까운 현실입니다."

두 권의 시집과 한 권의 개정판까지 세 권을 모두 베스트셀러 목록에 올린 강원석은 "베스트셀러는 생계에 큰 영향을 주지 못한다"고 꼬집었다.

"경제적 이득과 관련이 있다면 밀리언셀러나 스테디셀러가 그럴 겁니다. 베스트셀러는 단기간에 만히 팔리는 책이니까요. 제 경우 이번에 2쇄를 찍고 보름치 인세로 91만 원이 들어왔는데, 여기서 멈춰 버리면 보름치 인세가 1년치 인세가 되는 셈이죠. 보통 시집 한 권 내려면 1년이 걸리는데, 문학·인문학 강좌 제의가 들어오는 인기 강사가 아니면 경제적으로 쉽지 않아요."

그는 끝으로 "최영미 시인과 관련한 이번 논란을 계기로 문인들이 작품 활동을 제대로 할 수 있게끔 정부 지원 등이 제대로 이뤄졌으면 한다"며 "(정부가 먼저 나서서) 좋은 책들이 나오면 권장도 하고 책 읽는 분위기도 만들어 줬으면 좋겠다"고 당부했다.

"책을 소장해 읽는 것은 많이 다릅니다. 주위에 작가, 시인, 수필가, 소설가가 많잖아요. 그들이 보통 책을 내면 '사인해서 한 권 보내 주세요'라고 말하기 쉽습니다. 1만 원을 들여 글쓰기가 생계인 전업작가들의 책을 한 권 사는 것은 그들로 하여금 100만 원, 1000만 원의 꿈을 키울 수 있도록 돕는 일입니다. 저도 작품을 써 보니까 알겠더군요. 그렇게 책 읽는 문화가 확산되기를 기대합니다."