선거제도 변경에 따른 보수정당 의석수 변화

선거제도 변경에 따른 보수정당 의석수 변화

새정치민주연합과 정의당 등 야당이 도입을 주장하고 있는 독일식 권역별 비례대표제를 도입할 경우 새누리당의 의석수가 과반수 이하로 떨어질 것이라고 자체 분석한 것으로 확인됐다.

새누리당의 대외비 문건인 '독일식 권역별 비례대표제도 시뮬레이션'을 CBS 노컷뉴스가 단독입수해 분석한 결과 19대 총선 득표결과를 기준으로 이 제도를 도입했다고 가정할 경우 새누리당은 과반의석 달성에 실패했다.

해당 문건은 지역구와 비례대표를 연동할지 여부, 비례대표 선거를 권역별, 혹은 광역시도별, 전국별로 할지 여부, 그리고 각 당에서 제기한 선거 방식 등 모두 35개 상황을 가정해 시뮬레이션을 실시했다.

이 가운데 현행 지역구 246석을 유지한 채 선관위가 제시한 지역구와 비례대표 비율 2:1에 맞춰 권역별 비례대표제를 도입할 경우 총 의석수는 현행 300석에서 371석(비례 125석, 보정의석 도입)으로 늘어나게 된다.

이 경우 지난 19대 총선 득표결과를 기준으로 새누리당의 의석수는 지역구 127석, 비례대표 43석으로 의석수가 늘어나지만 전체 의석수가 이보다 크게 늘어나 의석점유율은 오히려 45.82%로 떨어지게 된다.

새누리당은 현행 선거제도를 통해 지난 총선에서 50.67%의 의석점유율을 기록했으며 대선 당시 합당한 자유선진당까지 합칠 경우 의석점유율은 52.34%에 이르러 확고한 다수정당 지위를 유지했다.

새정치민주연합 역시 권역별 비례대표 도입시 의석수가 지역구 106석, 비례대표 38석으로 현행제도보다 의석수가 늘기는 하지만 의석점유율은 42.33%에서 38.81%로 축소되기는 마찬가지다.

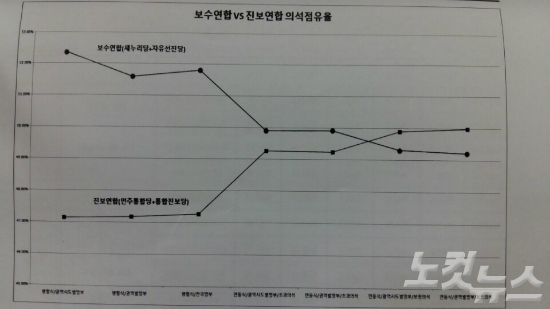

그러나 보수와 진보 양대 진영의 연대를 염두에 둘 경우 권역별 비례대표제 도입을 통해 어느 진영이 이득을 볼지 그 결과는 명확하다.

19대 총선에서 지역구 7석, 비례대표 6석으로 4.33%의 의석점유율을 보인 통합진보당은 권역별 비례대표 도입시 지역구 7석, 비례대표 34석으로 의석점유율이 11.05%로 급증하게 된다. 자유선진당도 전체 13석을 얻어 의석점유율이 3.50%로 소폭 상승했다.

이는 권역별 비례대표제 도입으로 늘어나는 의석의 상당수를 통합진보당이 흡수하게 된다는 것을 뜻한다. 다만, 통합진보당이 내란음모사건으로 추락했다는 점에서 20대 총선에서 이 제도를 도입할 경우 정의당이 수혜주가 될 가능성이 높다.

동시에 새누리당과 자유선진당, 그리고 새정치민주연합과 통합진보당이 각각 진보와 보수연합을 결성했다고 가정했을때 권역별 비례대표제 도입시 보수연합은 49.32%의 점유율을 얻어 과반의석 확보에 실패한다.

반면 새정치민주연합과 통합진보당의 진보연합은 49.86%의 의석점유율을 기록해 보수연합의 의석점유율을 앞서는 결과가 도출된다.

지난 5월에 작성된 이 문건에 따르면 새누리당이 20대 총선에서 권역별 비례대표를 도입할 경우 득보다 실이 더 많을 뿐만 아니라 오히려 새정치민주연합과 정의당 등 진보정당에 선물을 주는 꼴이 된다.

이에 따라 이 문건은 "선거제도의 변화는 새누리당의 의석점유율에 상당한 영향을 미칠 뿐만 아니라 우리 정당정치에 지각변화를 야기할 수 있는 잠재력을 갖고 있음이 확인됨에 따라 새누리당은 선거법 개정에 신중하게 대처해야 한다"고 충고하고 있다.

| 독일식 권역별 비례대표제는? |

| 전국을 인구 비례에 따라 5~6개의 권역으로 나눠 권역별로 의석수(지역+비례)를 배정한 뒤 권역별 정당 득표율에 따라 의석수를 각 당이 나눠가지는 제도다. 예를들어 A정당이 특정 권역에서 20%의 정당 득표율을 기록했다면 지역구 당선자가 한명도 없더라도 20%의 의석을 가지게 된다. |