감독과 배우 그리고 제작사 및 투자·배급사. 한 편의 영화를 대표하는 이들은 그다지 많지 않다. 그러나 영화 한 편이 나오기까지 거치는 손은 너무나 많다. 사람들이 주목하지 않는 곳에서 묵묵히 제 일을 다하는 숨은 영화인들을 찾아 이야기를 들어봤다. [편집자 주]

지난달 23일 서울 용산구 '미스터 쇼타임' 사무실에서 인터뷰 중인 김익진 대표. (사진=윤성호 기자/자료사진)

지난달 23일 서울 용산구 '미스터 쇼타임' 사무실에서 인터뷰 중인 김익진 대표. (사진=윤성호 기자/자료사진)

10평 남짓한 작고 아늑한 사무실은 온전히 두 감독만의 것이었다. 이곳에서는 최근까지도 영화 '괴물의 아이', '헝거게임: 더 파이널', '바닷마을 다이어리' 등의 예고편이 탄생했다.

블로그와 각종 SNS에 영화평이 쏟아지는 시대, 예고편만으로 영화를 선택하는 관객은 분명 이전보다 많지 않을 것이다. 그럼에도 불구하고 여전히 잘 만든 예고편은 영화를 기다리는 관객들의 마음을 설레게 한다.

영화 예고편 제작사 '미스터 쇼타임'의 김익진 감독은 그런 의미에서 관객들을 즐겁게 하는 숨은 영화인 중 한 사람이다. 처음부터 김 감독이 예고편 제작사를 차리겠다고 생각했던 것은 아니다.

"그림이 좋아 미술을 시작했고, 대학은 디자인 전공으로 갔어요. 그런데 그림만큼 디자인은 재미있지가 않았어요. 어려서부터 영화광이셨던 아버지의 영향으로 영화연출의 꿈도 가졌었지만, 당시 집안의 경제상황이 좋지 않았고 당장 돈을 벌 수 있는 디자인 공부를 계속 하기로 했죠. 그 중에서도 정적인 디자인 보다는 움직임이 있는 플래시 작업들을 주로 했었고, 결국 전공과 상관없이 영상작업들을 많이 하게 됐어요."

그가 예고편과 인연을 맺게 된 것은 잘 나가는 포스트 프로덕션 회사에 출근 날짜를 받아둔 후였다. '영화 예고편만 만드는 회사가 따로 있다'는 이야기에 그런 회사를 찾아다니다가 한 회사에 발을 들였다. 연봉은 차이가 많았지만 '주도적으로 영상을 제작한다'는 것에 의의를 뒀다. 이것이 2년 동안 다닌 그의 첫 직장이었다.

"회사를 나온 이유가 근무 환경이 좀 열악했거든요. 지금은 박동신 감독이랑 함께 하고 있는데 처음에 회사 규모가 커지기 전까지는 그냥 저 혼자 고생하자고 생각했어요. 그래야 저 친구에게 물질적인 부분을 맞춰줄 수 있을 테니까요. 열정페이는 정말 하고 싶지 않아서 그랬죠. 일은 많은데 되도록 무리한 야근은 안 하려고 해요. 최근에는 영화 '셰프'와 '헝거게임: 더 파이널'이 2주 차로 개봉해서 야근했지만요."

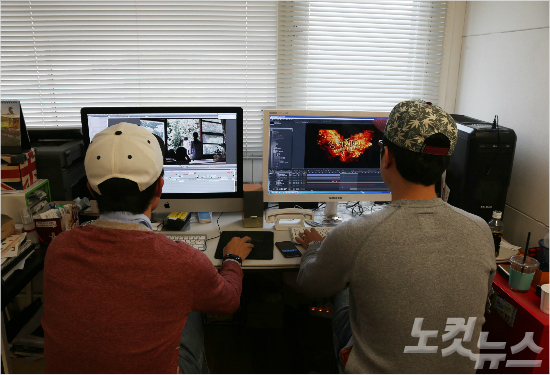

왼쪽부터 예고편 제작 작업 중인 '미스터 쇼타임'의 박동신 감독과 김익진 감독. (사진=윤성호 기자/자료사진)

왼쪽부터 예고편 제작 작업 중인 '미스터 쇼타임'의 박동신 감독과 김익진 감독. (사진=윤성호 기자/자료사진)

◇ 다양성 영화냐, 상업 영화냐…예고편 제작의 딜레마'미스터 쇼타임'은 지난 2012년부터 70~80편 가량 되는 예고편을 제작해 왔다. 평균적으로 2개월 전에는 작업에 들어가는데 단순히 예고편만 만드는 것에서 끝나지 않기 때문이다. 영화 규모에 따라 티저 예고편부터 1·2차 예고편, 극장용까지 그 범위가 다양하고 광범위하다. 여기에 메이킹 영상, 제작기 영상 등 별도로 공개하는 영상까지 패키지로 계약해 제작한다.

독특한 점은 '미스터 쇼타임'이 지금까지 꽤 많은 다양성 영화 예고편을 제작해 왔다는 사실이다. 외화도 물론 많지만, 한국 영화는 거의 대부분 다양성 영화 예고편이라고 해도 과언이 아니다. 이번 청룡영화상에서 이정현에게 여우주연상을 안긴 '성실한 나라의 앨리스'부터 '소셜포비아', '족구왕' 등이 모두 이들의 손을 거쳤다.

"상업영화 같은 경우는 최종 버전이 나올 때까지 영화사 의견이 많이 들어가요. 다양성 영화는 그런 간섭이 좀 덜한 편이에요. 그래서 저희 색깔을 낼 수 있죠. 사실 제 영화 취향은 완전히 액션, 스릴러 이런 쪽이었거든요. 어떻게 보면 상업 영화에 가깝죠. 다양성 영화들을 많이 작업하면서 점점 숨은 정체성을 찾는 느낌? 평소에 잘 쓰지 않는 감성을 깨워내는 느낌이 좋아요."

어떤 작업을 하느냐에 따라 수입이 10배 가까이 차이가 나기도 한단다. 예고편에서도 상업 영화와 다양성 영화의 간극은 여전히 존재할 수밖에 없다. 정해진 투자 안에서 돈을 쪼개는 방식이기 때문이다. 신생 예고편 제작사들에게 한국 상업 영화 예고편으로 향하는 길은 그리 녹록지 않다.

"제가 이쪽 경력이 길지 않아요. 회사를 다니면서 개인적으로 프로젝트를 하기는 했는데, 아무 기반도 없이 무작정 뛰쳐나와서 회사 차렸거든요. 보니까 큰 영화들은 뚫고 들어갈 수가 없더라고요. 처음에는 하고 싶어도 저변이 없어서 못했죠. 정말 초창기에는 공연 영상을 만들기도 했어요. 그러다가 레오 카락스 감독의 '홀리 모터스'라는 영화 예고편을 맡게 됐는데 그 작품을 시작으로 자연스럽게 다양성 영화 쪽으로 일이 들어왔죠."

상업 영화도 국적에 따라 제작 방식이 나뉜다. 예고편의 소스가 되는 영상부터 제작 시점까지 완전히 다른 작업이다.

"외화 상업 영화, 특히 동시 개봉하는 영화들은 유출 우려 때문에 소스를 절대 안 줘요. 그래서 거의 해외 예고편 소스만 받아서 컷 조금 바꾸고, 한글화 작업, CG(컴퓨터그래픽) 작업만 하고 내보내는 경우가 많죠. 한국 영화 중에서도 상업 영화는 현장 편집본부터 받아서 작업에 들어가요. 음악도 새로 음원을 골라 붙여서 작업하거든요. 후반에 색이 보정된 최종 컷을 받고, 사운드도 최종 믹싱을 따로 해서 완성합니다. 아무래도 제가 직접 편집해서 새로운 결과물을 만들어낸 쪽이 개인적으로 만족도가 높긴 하죠."

함께 예고편을 만드는 예고편 제작사 '미스터 쇼타임'의 박동신 감독과 김익진 감독. (사진=윤성호 기자/자료사진)

함께 예고편을 만드는 예고편 제작사 '미스터 쇼타임'의 박동신 감독과 김익진 감독. (사진=윤성호 기자/자료사진)

◇ 영화계에서 예고편 감독으로 살아가는 법가끔 영화를 두고 "예고편에 낚였다" "예고편이 전부다"라는 평을 하는 관객들도 많다. 어떤 영화든 예고편만큼은 보고 싶게 재미있게 만들어야 하는 것, 이것이 예고편 제작자들의 과제다.

"그런 말들이요? 영화적으로는 죄송하지만 저희에게는 칭찬이죠. 선의의 어부라고 할까요. 좀 과하게 포장하는 경우 네티즌들이 예고편에도 댓글을 다는데 보기 무서울 때가 있어요. 반대로 말하면 관객들 수준이 올라갔다는 것이기도 하죠. 소스가 재미없으면 그 한계는 분명히 있는 것 같아요. 특히 두 장르 이상이 섞인 영화에서 저희가 본 느낌과 마케팅 쪽에서 뽑은 느낌이 다를 때 그래요. 한 장르로 몰아서 마케팅을 하게 되면 어쩔 수 없이 과장이 되는 거죠. 저희 작업은 소규모인 다양성 영화가 많았기 때문에 예고편을 효과적으로 보여주는 게 쉬운 일은 아니에요. 그래도 예고편을 시작으로 영화를 만든 신인 감독이나 배우가 잘되면 거기에서 또 뿌듯하더라고요."

예고편을 만들기 위해 영화를 보면서 김 감독은 자동적으로 컷을 고르고 대사를 추린다. 시안 제출일이 임박하면 프리뷰를 뽑아 놓고 하루 종일 스피커로 듣는다. 잠들기 전까지도 이것을 40~50번 정도 반복한다.

"장면과 대사 중심으로 추리면 저 같은 경우는 20~30분 정도 나와요. 음악 편집을 먼저 하는데 쓸 컷을 골라 놓고 1분 30초~2분 정도로 러프하게 만들죠. 머릿속에 그림을 그리면서 몇 초에는 이 컷을 붙이고, 이런 느낌으로. 영화는 영화 감독들이 제일 많이 보겠지만 저희는 부분적, 구간적으로 정말 많이 봐요. 한 컷을 붙일 때도 그 길이 때문에 대사를 반복해서 들어야 되니까. 대사를 따라서 작업할 때는 한 프레임, 두 프레임까지도 반복적으로 봐요. 개인적으로는 첫 장면과 첫 대사가 확 끌어 당겨야 된다고 생각하고요. 한쪽으로 치우치기 보다는 전체적인 균형이 좋아야 되고, 조각하는 느낌으로 작업해요."

김 감독은 자신을 예고편 감독 2.5세대라고 칭했다. 한 프레임으로 비용이 갈리는 필름 시대를 거쳐 모든 작업이 디지털화 된 지금, 작업 환경도 많이 달라졌다.

"일단 플랫폼이 많아져서 극장 화면 사이즈가 모두 달라서 자막 위치도 다르게 해야 되고 그래요. 포털 쪽에 부수적인 영상들을 제공하는 시스템도 생겨났고요. 작업량은 많이 늘어나고 예산은 그대로인데 그만큼 컴퓨터 성능이 좋아져서 지금까지는 그 균형이 맞았죠. 그런데 이제 균형 맞는 시기는 좀 지난 것 같아요."

예고편 전문 제작자들이나 제작사들은 점점 늘어나고 있는 상황. 김 감독은 무엇보다 '미스터 쇼타임'부터 인건비가 낮아지는 현상이 발생하지 않도록 클라이언트와의 조율에 주의를 기울이고 있다.

"예전과 달리 예고편이나 포스터에 대한 인식 변화가 생기고, 수요가 생기니까 나와서 많이 회사를 차리는데 아무래도 회사가 많아지면 그런 문제들이 생길 수도 있어요. 다 같이 살 수 있는 시장이 되었으면 합니다."

예고편을 즐기는 이들은 많지만 정작 예고편을 누가 만들었는지는 모른다. 그래서 예고편 제작사들은 예고편 속에 그들이 만들었다는 표시를 숨겨 놓기도 한다고. '미스터 쇼타임'도 한 동안 그런 표시를 넣기도 했었다.

분명한 것은 그들 역시 하얀 도화지를 자신들만의 색으로 채워 넣는 창작자라는 사실이다.