(사진=이형탁 수습기자/자료사진)

(사진=이형탁 수습기자/자료사진)

'쓰레기 수거 대란'이 중국의 재활용품 수입 금지 조치로 시작됐지만, 근본 원인은 지난 보수정권 시절 급속히 악화된 재활용 쓰레기 수거 시장의 구조에 있다는 지적이 제기된다.

정부는 10일 '수거 정상화를 위한 총력 대응 방안'을 발표하면서 지자체별로 적체 물량을 우선 수거해 처리하도록 하고, 업계 지원 등 긴급대책도 추진하기로 했다.

이날 문재인 대통령은 "중국이 재활용 폐기물의 수입 중단을 예고한 것은 작년 7월이고, 실제로 수입 금지를 시행한 것은 올해 1월"이라며 "중국의 수입이 중단될 경우 일어날 수 있는 상황에 대해서는 충분히 예상할 수 있었는데도 관계 부처들이 미리 대처하지 못한 측면이 있다"고 강도 높게 질타했다.

물론 지난 1일 일부 수도권 재활용업체들이 폐플라스틱 등을 수거하지 않겠다고 통보한 가장 직접적인 이유는 문 대통령의 지적대로 중국 정부가 폐자재 수입을 전면 중단하면서 재활용품 시세가 뚝 떨어졌기 때문이다.

하지만 중국의 수입 금지 조치는 이번 수거 대란의 '방아쇠'였을 뿐, 그 뒤에는 곪을대로 곪은 쓰레기 수거 산업 구조 자체의 문제가 숨어있다.

◇ 中 수입 금지 전부터 朴정부 경기 불황으로 재활용품 시세 하락세애초 청소 행정 업무는 1994년 쓰레기 종량제 도입과 함께 기초 지방자치단체 고유 업무다. 하지만 대도시의 대형 아파트 단지 중 상당수는 입주자 대표회의를 중심으로 재활용품 처리를 민간에 맡기고, 가구당 1500~2000원씩 수입을 거둬들이고 있다.

수거 부담이 줄어드는 지자체, 일반 주택보다 분리 수거 여건이 좋아 비교적 잘 분류된 재활용품을 챙기는 민간업체, 쓰레기를 배출하면서도 쏠쏠한 수익을 거두는 아파트 입주자 등 모두가 행복한 '윈-윈' 전략이었지만, 최근 재활용품 시세가 일제히 하락세를 보이면서 사태가 반전됐다.

김미화 자원순환사회연대 사무총장은 "솔직히 환경부 입장으로서는 억울할 일"이라며 "지금까지 자신들의 고유 업무에 손을 놓고 있던 지자체가 '수거 대란'을 우선 책임져야 하는데 환경부에 책임을 미뤄놓고 뒤로 숨은 형국"이라고 지적했다.

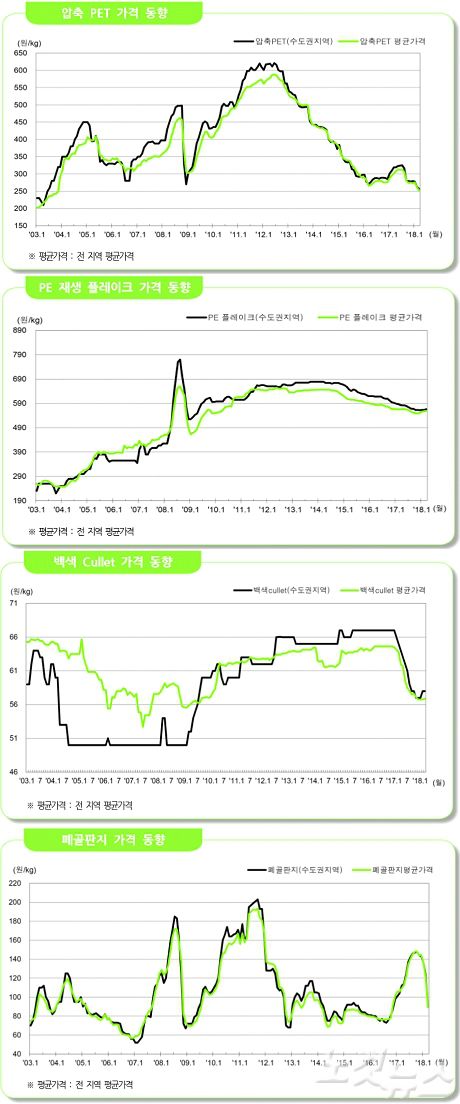

위로부터 압축PET, 폐플라스틱(PE 재생 플레이크), 폐유리병(백색 Cullet), 폐지(폐골판지) 시세

위로부터 압축PET, 폐플라스틱(PE 재생 플레이크), 폐유리병(백색 Cullet), 폐지(폐골판지) 시세

다른 시장과 마찬가지로 플라스틱과 폐지, 유리, 고철 등 주요 재활용 자원의 시세는 상황에 따라 등락을 반복하고, 이에 따라 재활용업체들의 경기가 달라지는 것이 당연하다.

예를 들어 2016년초 가격 폭락을 겪었던 압축PET의 경우 2013년 수도권 기준 kg당 501원이었지만, 3년 넘게 계속 가격이 폭락해 2016년에는 285원으로 곤두박질치기도 했다.

다만 당시에는 폐지와 폐플라스틱, 폐유리병 가격이 호조세를 보인 덕분에 재활용 업체들이 버틸 수 있었다.

그러나 2016년부터 주요 재활용 자원들의 가격이 일제히 떨어졌다. 게다가 2017년 12월 수도권 기준 폐신문지와 폐골판지가 각각 154원/kg, 143원/kg으로 회복세를 유지하다 올해부터 급락하면서 지난 3월에는 각각 110원/kg, 90원/kg으로 추락했다.

한국환경공단 관계자는 "국제적으로는 저유가 기조가 폐플라스틱 가격에 그대로 반영됐다"며 "국내 실물경기가 좋으면 플라스틱 생산량이 늘어났을텐데, 경기 불황으로 플라스틱 원료 수요가 줄어들면서 재활용업체 사정이 힘들었다"고 설명했다.

◇ 고형연료 홍보 급급했던 MB 정부… 재활용업계 영세업체 난립 수수방관재활용자원 시세가 떨어지더라도 업계가 충분한 경쟁력을 갖췄다면 어느 정도 버틸 수 있다.

하지만 '이명박근혜' 보수정권 시절 정부의 실책으로 재활용업계에 '거품'이 끼면서 영세업체들이 난립하다 '수거대란'까지 이르렀다는 것이 정부와 환경단체 전문가들의 일관된 지적이다.

재활용업계에 '거품'이 낀 시점은 '저탄소 녹생성장' 사업을 내세우며 고형연료 사업이 탄력을 받던 이명박 정권으로 거슬러 올라간다.

현재 기술로는 모든 쓰레기를 재활용할 수 없기 때문에 재활용 후 남은 잔재물을 태우거나 땅에 매립해야 한다. 이런 가운데 2003년 참여정부 시절 이를 고형연료로 활용할 방안을 검토하기 시작했다.

하지만 쓰레기를 태우는 과정에서 미세먼지와 다이옥신 등 유독가스가 배출될 수 있고, 대도시의 쓰레기를 열병합발전소가 있는 농어촌에서 태우는 건 지역 갈등을 부른다는 지적 등이 제기돼 고형연료 사업은 별다른 속도를 내지 못했다.

반면 이명박정부 들어서는 '실용성'을 강조하는 MB 특유의 성격에 더해 4대강 사업에 환경단체가 집중하면서 사회적 반발도 손쉽게 피해갔다.

실제로 이명박정부는 2008년 5월 ‘저탄소 녹색성장’ 방침에 이어 2009년 7월 '저탄소에너지 생산·보급을 위한 폐자원 및 바이오매스 에너지대책 실행계획'을 통해 폐기물의 고형연료 활용방안을 적극 추진했다.

당시 폐자원 에너지화의 핵심 계획이 바로 2020년까지 1조 9165억원을 투자하는 '폐기물고형연료(RDF)' 사업으로, 실제로 2010년 수도권배립지에 270억원 규모의 RDF 시설을 세우기도 했다.

뜻밖의 호재를 맞자 재활용업계에 사람이 몰리기 시작했다. 2009년 4375곳에서 2011년 3916곳으로 감소추세를 보였던 재활용업체는 박근혜정부 시절 급격히 늘어나 2016년 6085개 업체로 1.5배 이상 늘어났다.

이처럼 업체들이 급격히 늘어나면서 재활용업계에는 영세업체들도 크게 불어났다.

2016년 재활용업체 규모를 살펴보면 종업원수 10인 이하 업체 비율이 87%, 5인 이하 업체 비율이 77.1%에 달하고, 절반 이상(51.42%)은 종업원이 없는 1인 사업장이다.

연간 총매출액으로 살펴봐도 판매액 100억원 이상인 업체는 전체 재활용업체 가운데 약 1.6%에 불과한 반면, 71.1%는 1억원 미만에 그치는 영세업체들이다.

한국환경공단 관계자는 "이명박 정부 시절 재활용업체를 친환경업종이라며 1200억원 규모의 융자프로그램까지 지원해 창업을 독려했다"며 "재활용업으로 큰 돈을 버는 사례도 있지만, 실제로는 폐업하는 사람도 새로 뛰어드는 사람도 많은 레드오션"이라고 말했다.

문재인정부로 정권교체가 된 후 고형연료 사업은 힘을 잃었다. 고형연료제품은 미세먼지의 주범으로 지목돼 지난해 9월부터 대기오염 대책의 일환으로 사용이 제한됐고, 안전기준도 대폭 강화됐다.

결국 지난 보수정권 시절의 정책 탓에 영세 업체들이 몰리며 취약해진 재활용업계가 시세 하락과 잔재물 처리라는 악조건 속에 중국 수입 금지 조치까지 맞으며 '수거대란'으로 번진 셈이다.

이에 대해 전문가들은 지금이라도 지자체가 민간에 청소 행정 의무를 내맡긴 실태를 개선해 관리에 나서야 한다고 강조한다.

서울환경운동연합 김현경 활동가는 "재활용업체들의 생계가 달린 문제여서 쉽게 말을 꺼내기 어렵지만, 솔직히 현재 재활용 업계를 어느 정도 구조조정해야 한다"며 "다만 인위적으로 업체를 줄일 수는 없고, 신규 창업을 제한하거나 기존 업체가 새로운 사업 분야에 진출하도록 정부가 지원할 필요가 있다"고 말했다.

김미화 사무총장은 "해외의 경우 재활용품은 지자체 재산으로 취급해서 개인이 판매·유용하면 과태료나 벌금이 내려지는 것은 물론, 일본의 경우 구속되기까지 한다"고 설명했다.

이어 "돈이 걸린 문제다보니 아파트와 수거업체 모두 기존 사업을 포기할 수 없겠지만, 적어도 지자체가 이들의 계약 내용과 재활용품 수거 규모 등을 신고 받고 감독해야 할 것"이라고 강조했다.