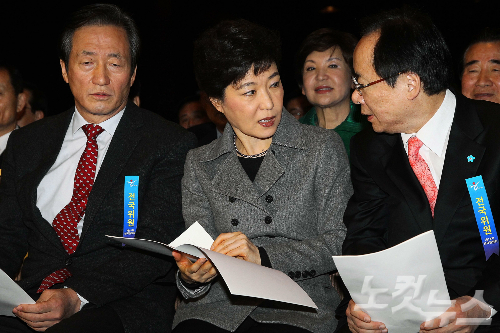

2011년 12월 19일 열린 한나라당 14차 전국위원회 모습 (사진=자료사진)

2011년 12월 19일 열린 한나라당 14차 전국위원회 모습 (사진=자료사진)

세월을 거슬러 4년 반 전으로 돌아가보자. 2011년 12월 19일 서울 영동포 타임스퀘어 아모리스홀. 새누리당의 전신인 한나라당은 14차 전국위원회를 열어 박근혜 비상대책위원회 체제를 추인한다.

대통령 선거를 1년 앞둔 당시 한나라당은 '10.26 선거부정 사건'으로 불리는 디도스 사건과 재보선 패배, 전당대회 돈봉투 사건이 잇따라 터지고 이명박 대통령의 지지율이 바닥을 치는 등 암흑기에 놓여있었다. 구원투수의 기회는 MB(이명박 전 대통령)의 정적이었던 박근혜 대통령에게 찾아왔다.

박 대통령은 비대위원장 수락연설에서 "제가 가진 모든 것을 내려놓고 국민만 보고 가겠다"며 3가지 나아갈 방향을 제시했다. 첫째, 정치를 위한 정치가 아닌 국민을 위한 정치를 복원하겠다. 둘째, 소통과 화합의 길을 가겠다. 셋째, 누구와도 함께 하는 쇄신을 하겠다는 것.

박근혜 비대위는 당명과 당의 색깔을 바꾸고, 외부인사인 김종인 이상돈 비대위원을 영입해 당의 이미지를 새롭게 포장했다. 물론 이후 경제민주화 등 각종 약속과 공약은 사실상 없던 일이 돼 버렸지만 적어도 2012년 총선과 대선때는 약효가 통했다.

세월이 흘러 2016년 5월. 새누리당은 또다시 비대위 체제를 준비하고 있다. 4.13 총선에서 야당에 원내 제1당의 지위까지 내준 충격적인 패배 뒤 짜낸 고육지책인데, 이번엔 4년 반 전과는 딴판이다. 친박계의 조직적인 비토로 지난 17일 비대위와 혁신위원회 출범이 무산된 이후에도 '나갈테면 나가라'는 식의 말이 오가는 등 한지붕 두가족 사태는 더욱 심각한 수준으로 치닫고 있다.

새누리당이 좌초 위기에 빠진 첫 번째 원인은 극심한 계파갈등에 있고 근저에는 주류 친박의 패권주의가 자리잡고 있다. 경제난과 공천파동 속에서 국민은 현정부와 집권당을 심판했지만 당은 총선 참패에 대한 진심어린 반성은커녕 책임론 공방을 주고받으며 당권 잡기에 매몰돼 있으니 희망이 보일 리 없다.

비대위-혁신위를 무력화시키고 조기전당대회를 거론하는 것 자체가 친박 우위의 당의 세력분포를 유지한 채 당권을 잡겠다는 강한 의지를 내비친 것으로 해석됐다. 계파 갈등은 당의 원심력을 키워 정치권 새판짜기 논의를 가속화시킬 수 있다. 4.13 총선에서 수도권에 출마해 낙선한 새누리당 관계자는 19일 "이러다가 큰 판(대선)도 놓치겠다"며 심각한 우려를 표시했다.

둘째, 대통령이 변화해야 하는데 아직은 뚜렷한 징후가 보이지 않는다. 4년 반 전 연설에서 강조한 키워드는 어디로 갔을까? 국민만 보고 가겠다고 했는데 4.13 총선민의에 대한 응답이 보이지 않는다. 소통과 화합의 길을 가겠다고 했는데 타인의 소신에는 거부감을 보이며 특정인사들을 배신의 정치로 낙인 찍었다. 누구와도 함께 하는 쇄신을 강조했건만 당내 계파갈등은 오히려 심화됐다. 청와대가 쇄신이나 혁신보다는 계파를 선택한 것 아니냐는 관측은 그래서 나온다.

뚜렷한 차기 주자가 부각되지 않는 상황에서 앞으로 당내 헤게모니를 장악하기 위한 계파 갈등은 좀처럼 가라앉지 않을 공산이 크다. 정치의 속성상 미래권력이 떠오르면 잔 파도는 가라앉기 마련인데 아직은 그렇지 못하다.

따라서 새누리당이 국민의 신뢰를 회복하고 회생하려 한다면 오히려 혁신에서 답을 찾아야 한다. '모든 것을 내려놓고 국민만 보고 가겠다'고 했던 말처럼, 계파 기득권 유지에 매달리기 보다 처절한 반성과 함께 계파해체를 실천해야 한다. 또 정당민주주의를 살리고 공정한 경쟁을 통해 인물을 키우는 게 당을 살리는 길이 될 것이다.

정당은 거대한 민심의 바다에 떠있는 조각배와 마찬가지다. 혁신(革新)은 가죽이 벗겨지고 털이 뽑히는 고통이 수반되지만, 혁신을 회피하고 계파갈등에 매달린다면 민심의 거센 파도에 직면할 수 밖에 없다.