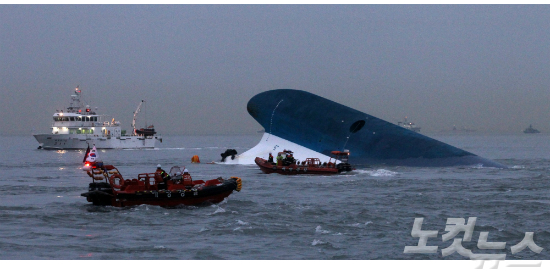

윤성호 기자/자료사진

윤성호 기자/자료사진

박근혜 대통령이 끝장토론까지 벌이며 규제와의 전쟁을 선포했지만 세월호 참사 이후 안전 문제와 관련된 규제는 오히려 더욱 강화해야 한다는 목소리가 높다.

침몰 사고 자체가 허술한 안전 시스템과 우리 사회에 만연한 안전 불감증이 그 배경이 됐기 때문이다. 정부가 무분별하게 감시 감독 업무를 민간에 위임하고, 그 과정에서 관피아라는 말이 나올 정도로 공무원과 업계의 결탁 의혹이 부각되고 있는 현실이다.

그런데 이 와중에 규제개혁을 진두지휘하고 있는 총리실이 안전 관련 사항을 고려하지 않고 규제개혁의 성과에만 집착해 논란이 일고 있다.

오는 7월부터 각 부처별로 전체 규제의 10~12%를 일괄 감축하는 규제비용총량제가 실시되는데, 해양수산부의 경우 총리실이 선정한 1,263건의 규제 가운데 10%인 126건을 의무적으로 감축해야만 한다. 그런데 문제는 총리실이 선정한 규제에는 선박설비기준과 방화설비기준, 해양사고 법적조치 등 안전 관련 내용이 200여건이나 포함돼 있다.

해수부는 때문에 안전에 관련된 사항은 총리실이 선정한 규제에서 빼달라고 요구했지만 묵살당했다는 것이다. 안전관련 규제도 대상에 포함시켜야 한다는 것이 총리실의 확고한 입장이라고 한다. 총리실 요구대로 규제개혁을 진행할 경우 의무적으로 10%를 줄여야하는 만큼 일부 안전관련 규제도 풀 수밖에 없는 현실이라고 해수부는 하소연하고 있다.

세월호 참사와 관련해 그동안 해수부의 지나친 규제 완화가 문제로 지적됐다. 지난 2008년과 2009년 두 차례에 걸친 해운법 시행규칙 개정으로 20년이던 선박의 연령을 30년까지 늘려줬다.

세월호도 그 혜택을 봤다. 지난해에도 선박 안전관리와 관련된 규제 5건이 완화됐다. 이에 따라 내항 화물선 선장이 안전 관련 부적합 사항을 보고할 의무가 없어졌다. 또한 위험물 검사원도 위험물 안전운송 교육대상에서 제외됐다.

이런 상황에서 총리실이 내년까지 20%를 줄여야 하는 규제개혁 목표 달성에만 급급한 기가 막힌 상황이 펼쳐지고 있는 것이다. 해수부 뿐 아니라 산림청은 국립공원에서 담배를 피울 경우 30만원이던 과태료를 20만원으로 깎아주기로 했다. 산불예방은 뒷전으로 밀렸다. 항공과 철도, 도로교통을 관장하는 국토교통부도 380여개의 안전 관련 규제 가운데 일부를 풀 수밖에 없는 현실을 고민하고 있다.

세월호 침몰이라는 대참사 앞에서도 규제개혁이라는 대통령의 지시가 금과옥조가 되어 옥석을 가리지 못한 채 정부 부처 내에서 성과주의, 형식주의가 판을 치고 있는 것이다.

건수와 실적 위주의 이런 보여주기 식의 행정이 관료사회의 철밥통이 되고, 무사안일의 보신주의를 낳고 있다. 규제 개혁에 앞서 공직사회의 개혁이 먼저 이뤄져야 한다.