ㅇ

ㅇ

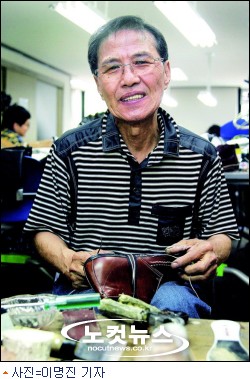

빵 집인줄 알고 들어간 양화점. 58년간 구두를 만들어 온 김명식 씨(71)와 수제화의 인연은 이곳에서 시작됐다.

6·25전쟁을 겪으며 고향 전북 정읍을 터나 무작정 서울에 올라온 김 씨는 허기진 배를 움켜쥐고 무작정 양화점에 들어갔다.

빵이 너무 먹고 싶어 들어간 그 곳은 명동의 유명 제화 업체였던 칠성제화였다.

수염을 하얗게 기른 노인은 배고파하는 김 씨에게 콩나물국을 사주면서 "구두 일을 배워보지 않겠냐"고 제안했다.

그렇게 김 씨의 수제화 견습생 생활은 시작됐다.

그 때 그의 나이 13세. 이후 60여년간 수제화와 함께 외길 인생을 걸어왔다.

고된 작업으로 함께 일했던 동료들이 하나둘 일터를 떠나고, 수제화 시장은 기성화에 밀려 사양길로 접어들었지만, 그는 꿋꿋이 작업장을 지켰다.

지금도 여전히 하루에 10켤레 이상의 수제화를 제작한다는 김 씨는 인터뷰 내내 손에서 신발을 놓지 않았다.

''수제화의 메카'' 서울 성수동 구두 골목의 최고령 장인, 김명식 씨를 CBS노컷뉴스가 만나봤다.

-지금껏 제작한 수제화는 몇 켤레나 되나.

"60년 가까이 했으니 셀 수 없을 정도로 어마어마하지. 한 달에 평균 300여 켤레를 만드는 것같다."

-일이 힘들지는 않나.

"신발은 보기엔 멋져보여도 만드는 과정은 매우 고되다. 그래서 많이들 그만둔다. 나와 같이 일을 배운 동료들 중 현직에 일하는 사람은 나 뿐이다. 내가 만든 신발을 누군가 신을 걸 생각하면 기운이 난다."

-1950~60년대 수제화 제작 환경은 어땠나.

"휴~, 어려움이 많았다. 1970~80년대가 되어서야 제대로 된 재료로 신발을 만들었지, 1950년대는 가죽 자체가 귀했으니까. 6·25전쟁 이후라 더 심했다. 남대문시장에서 미군 군화를 싸게 파는 곳이 있었는데, 그걸 뜯어내 신발 재료로 사용했다. 접착제도 없어서 찹쌀풀이라고, 떡을 사다가 끓여서 풀로 사용하곤 했다."

-유명인도 찾아왔나.

"난 작업장에서 일을 하기 때문에 매장에서 손님을 볼 기회는 거의 없었다. 매장에서 점원들이 고객들의 발 모양을 그려서 올리면 공장에서 작업을 했다. 5·16직후 김종필씨가 이탈리아에 가서 구두를 신고 왔는데 국무총리 구두라며 당시 인기가 꽤 높았다. 신성일씨가 와서 맞춰가기도 했으니까. 엄앵란씨도 칠성제화 구두를 즐겨 신었는데, 이들이 매장에 오면 얼굴이라도 보려고 작업하던 3층에서 부리나케 내려가기도 했다(웃음)."

-당시 수제화 숙련공에 대한 대우는 어땠나.

"당시 기술자가 적다 보니 대우가 좋았다. 에스콰이어, 엘칸토, 황태자 양화점 등 여러 업체에서 서로 데려 가려고 난리였으니까. 혼자 신발을 만들 수 있으면 기술자란 호칭을 달 수 있었다. 난 2년 만인 15살에 ''기술자''란 호칭을 얻게 됐는데, 기술자로서는 매우 어린 편이었다. 얻어 맞으면서 배웠다. 신발을 뜯어냈다가 다시 붙이기를 수차례 반복했다. ''이것 아니면 죽는다''는 심정으로 절박하게 배웠던 것같다." 김씨는 23년간 몸 담았던 명동의 칠성제화가 문을 닫은 이후 몇몇 업체를 거쳐 공동매장 성수수제화타운의 입점기업인 ''해원제화''에서 8년 전 부터 일하고 있다. 김씨를 포함해 수십년 경력의 장인들이 내놓는 수제화의 가격은 매장에서 보통 13만~14만원 사이에 팔린다. 백화점 매장에서 파는 고급 수제화 수준의 품질이지만, 가격은 3분의 1 수준이다. 저렴하다는 말에 "공장주에게 떨어지는 것은 신발 한 켤레에 3000원 정도라 한다"며 "어떤 공장은 외상값이 밀려 문도 못닫고 계속 신발을 만드는 곳도 있다"고 말했다.

-힘들게 만든 수제화인데, 저렴한 가격에 내놓는 이유는 뭔가.

"아무래도 소규모 수제화 업체들이 운영하다 보니 백화점에서 팔리는 해외 수입 브랜드와 경쟁이 안된다. 저렴한 대신 다량으로 내놓아 수지를 맞출 수밖에 없는거다. 내세울 만한 브랜드가 없는 것이 문제다. 결국 브랜드 싸움인데. 우리 수제화는 명품 브랜드에 비해 신발 품질은 결코 떨어지지 않는다는 것은 자신한다. 똑같은 재료를 가지고 만들면 우리가 훨씬 잘 만들 수 있다. 외국인들이 우리나라에 와서 신발을 구매할 정도로 경쟁력이 있는 브랜드가 나와야 한다."

-기성화에 밀려 수제화 시장이 많이 위축됐다.

"속상하다. 기계로 만든 신발에 밀리다보니 수제화 시장이 많이 죽었다. 전에는 대부분 구두를 신었는데, 운동화가 나오고서부터 구두가 사양길로 접어 들었다가 요즘 조금은 나아졌다. 지금은 우리처럼 수제화 기능공을 꿈꾸는 젊은이들도 많지 않다. 공장에서 일하는 것을 싫어하니까. 여기서 일하는 기술자들은 고정급이 아니라 켤레당 일정 금액을 받는 개수 임금제로 소득이 계산되는데, 벌이가 안 좋아도 우리도 뭐라고 얘기를 못한다. 공장 수입 상황도 뻔하고 업주들도 고생하는 걸 아니까."

ㅛ

ㅛ

-수제화도 유행을 타나.

"신발은 유행에 민감하다. 시즌이 지난 것은 쓸 수가 없다. 그래서 매일 공부해야 한다. 색상이나 디자인의 유행 트랜드를 읽는 것이 중요하다. 거리에 나가면 나도 모르게 신발을 쳐다 보는 습관이 있다. 어떤 브랜드인지 어떻게 제작됐는지 딱 감이 온다. 가끔씩 ''저 신발 계속 신으면 건강에 안 좋을 텐데''라는 걱정이 드는 제품도 있다. 내 눈에 띄는 신발이 간혹 있는데, 그 제품은 엄청나게 잘 팔리는 스타일인거다. 하도 신발만 쳐다보니 다리를 본다는 오해를 받은 적도 있다. 어떤 여성분은 본인 다리를 보는 줄 알고 눈을 흘기면서 가더라."

현재 김씨는 6개월간 성수동 성수수제타운 교육장에서 교육생들을 양성하는 프로그램에 참여하고 있다. 제화 관련 산업을 계승하기 위한 목적으로 성동제화협회와 성동구가 마련한 무료제화기능교육 프로그램이다. 김씨는 오전 10시부터 5시까지 이곳에서 학생들을 가르친 후 이후 밤 10~11시까지 해원제화 공장에서 시중 매장에 납품될 수제화를 만든다.

인터뷰 당일 역시 김씨를 만나기 위해 찾아간 교육장에는 15명의 교육생들이 각자의 수제화를 만드느라 여념이 없었다. 그는 한 학생이 가져온 하얀색 남성 수제화의 밑창을 손질해주며 "아버지께 직접 드린다고 만들고 있는 신발"이라며 "기특하지 않냐"고 대견해 했다.

-학생들을 가르치니 어떤가.

"보람 있는 일이다. 이렇게 해야 신발을 만들려는 후계자들도 많이 나올테니까. 우리처럼 공장에서 수제화를 만드려는 젊은이들이 적어 아쉽지만, 여기 학생들이 나중에 사업을 하거나, 멋진 신발을 만들어내면 그만큼 뿌듯한 일이 어디있나. 지금도 신발을 만들면서 가장 뿌듯했던 일을 꼽으라면 내가 가르친 제자가 기능경기대회에서 떡하니 상을 타왔을 때다.

"-평생을 수제화와 함께했는데….

"먹고 살기 위해서였지. 어린나이에 배운건 오직 이것 뿐이었으니깐. 지금은 장인이다 뭐다 하면서 숙련공들을 인정해주고 시선도 좋아졌지만, 예전에는 신발 만드는 직업을 제일 천하다고 생각했다. 누가 흉볼까봐 어디 가서 신발 만든다는 소리는 입 밖에 꺼내지도 못했으니까. 그러나 신발 만드는 일은 내겐 공부이자 일이었다. 아무리 다른데서 돈을 많이 벌 수 있다고 해도 이 것만 고집 했을 것 같다. 신발 만들어서 자식들 다 공부시켰으니깐 그것만으로도 행복하다."

-신발은 어떤 존재인가.

"사랑?(웃음). 오직 이것만 보고 살았으니까. 건강이 허락하는 한 계속 신발을 만들고 싶다."